Hier, ziemlich genau auf diesem Platz, wo heute das Feuerwehrhaus der Brachbacher Feuerwehr steht, wurde in der „alten Brachbacher Hütte“ bis 1886 Eisenerz geschmolzen. Die Entstehung Brachbachs ist ganz eng verbunden mit der Tätigkeit dieser Eisenhütte. Vor über 550 Jahren wurde Brachbach in einer Freusburger Steuerakte von Rentmeister Cornelius von Breda erstmalig urkundlich erwähnt. Etwa in diese Zeit fällt auch die erste Erwähnung einer „Blaißhütte“ in Brachbach. Gemeint ist damit eine Eisenhütte, die unter dem Namen „Alte Hütte“ über 300 Jahre lang bis 1886 auf dem Gelände des heutigen Feuerwehrhauses.

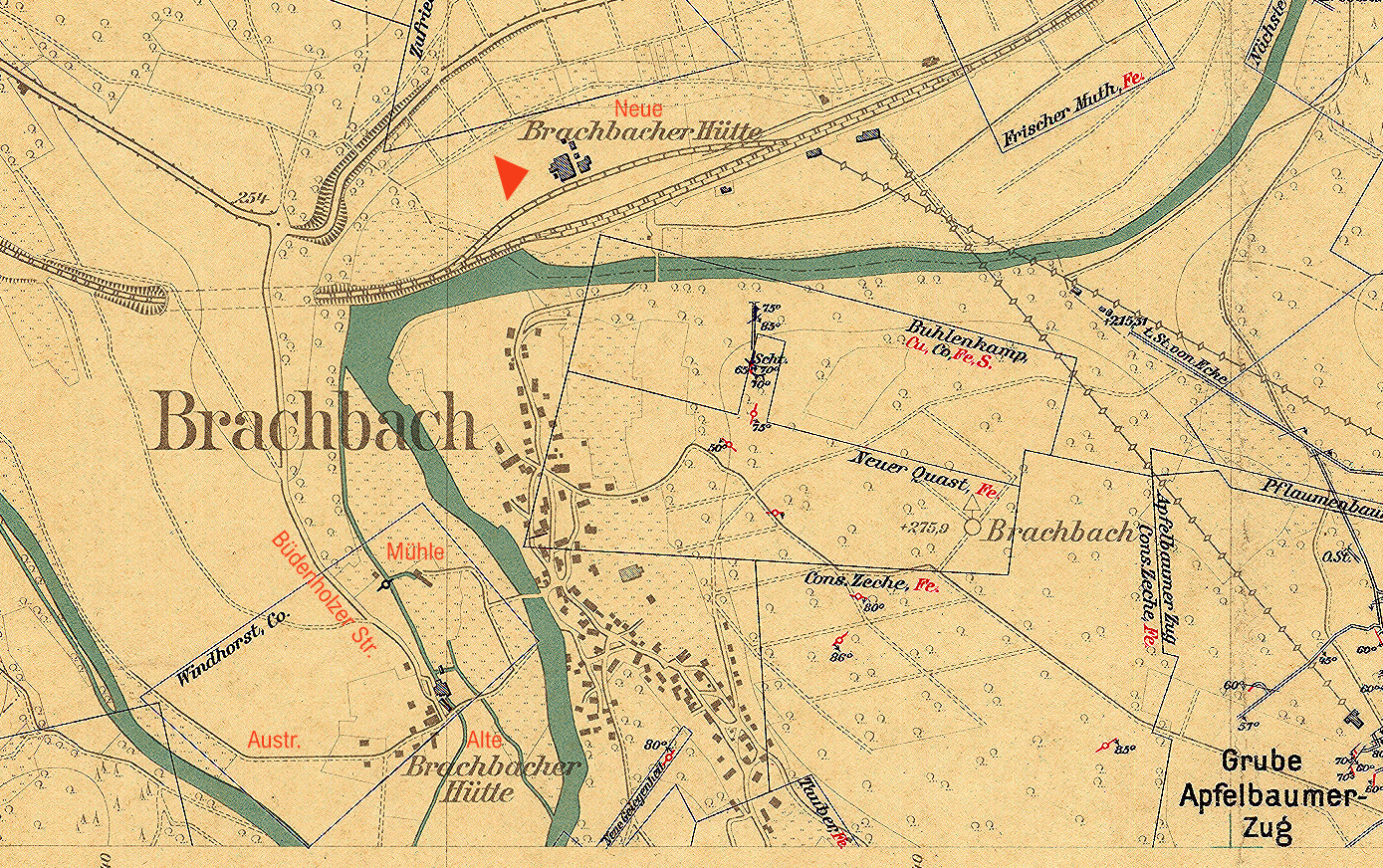

Die Wahl des Platzes zur Anlage der Hütte wurde mit Bedacht und sehr geschickt gewählt. Der kleine Hochofen, eingebettet in einen viereckigen Turm aus Bruchsteinmauerwerk, stand fast im Hang des Ausläufers vom Reckenstein zur Sieg. Darunter gab das flache Tal der Sieg einen vortrefflichen Gieß- und Hüttenplatz ab, außerdem konnte im anschließenden flachen Gelände Holzkohle gebrannt werden. Daher die heute noch gebräuchliche Flurbezeichnung „Im Kohlgarten“. Das Material zur Beschickung des Hochofens wurde in Weidenkörben auf dem Gelände zwischen Austraße und Büdenholzer Straße gelagert. Die Flurnamen „Im Schoppengarten“ und „Im Herdchesgarten“ erklären sich dadurch, dass einst auf dem Lagergelände beiderseits der Straße Schuppen standen, in denen jedes Hüttengewerk Erze, Holzkohle, Kalkstein und Werkzeuge lagerte. Auf der Katasterkarte der Brachbacher Eisenhütte von 1830 sind die Namen der damals tätigen Gewerke eingetragen. Nebe Brachbacher Gewerken werden auch viele auswärtige Besitzer genannt.

Der Schmelzofen hatte eine Höhe von etwa 7 - 8 m. Den Abschluss des Turmes bildete ein Umgang um die „Gicht“(3), so nennt man die obere Öffnung des Schmelzofens mit einer Schutzmauer. Zu diesem Umgang (2) führte von der heutigen Büdenholzer Straße ein Steig aus Holz (1), auf dem die Hüttenleute Erze, Holzkohle, Sand und Kalk zur Gicht transportierten, um den Ofen zu beschicken. Durch ein Blasgebälge (4) wurde dem Ofen Luft zur Steigerung der Hitze zugeführt. Daher auch die Bezeichnung „Blashütte“. Die Bewegung des Blasebalgs besorgte ein unterschlächtiges Wasserrad (5), das vom Wasser des Hüttengrabens (6) angetrieben wurde. Der Hüttengraben war oberhalb des Wehres am Sändchen von der Sieg abgezweigt worden und gab unterwegs Wasser an den Mühlengraben ab. Hinter der Mühle bekam er durch den Pochegraben wieder Verbindung mit dem Mühlengraben. Der Hüttengraben floss durch das Hüttenwerk, bewegte am Schmelzofen das Wasserrad und nahm seinen Weg im Bogen durch die Au zur Sieg. Am Fuße des Ofens befindet sich die „Rast“ (8), sozusagen der Herd des Schmelzofens. Beim Anblasen des Schmelzofens wurde die Rast mit Holz und Holzkohle gefüllt und entzündet. Die Luftzuführung durch die Blasebälge ließ ein Feuer von großer Hitze entstehen. Nun wurde der Ofen durch die Gicht mit kleingeschlagenem Eisenerz und Holzkohle abwechselnd in dünnen Schichten beschickt. Eine 24-Stunden Füllung bestand aus 5 - 6 Wagen Eisenerz und 3 - 4 Wagen Holzkohle. Das Schmelzergebnis waren etwa 60 - 70 Zentner Roheisen, die nach etwa 6 Stunden durch den Abstich ausgelassen wurden. Das flüssige Eisen wurde in Sandrinnen (7) geleitet und nach dem Erstarren mit einem schweren Eisenhammer zerschlagen. In der etwas entfernt liegenden Poche wurden die Schlacken zerschlagen, um noch eingeschlossenes Eisen heraus zu bekommen. Nach dem Abstich begann die Beschickungsarbeit von neuem, so dass in Tag- und Nachtschicht 4 Abstiche vorgenommen werden konnten. Die Arbeiten wurden solange fortgesetzt, bis die Anzahl der Hüttentage (Hüttenreise) erfüllt war. So hatte die Brachbacher Hütte nach einer Beschreibung des Amtes Freusburg im Jahre 1805 lediglich 48 Hüttentage. Zuletzt waren es dann allerdings 96 Hüttentage in Brachbach..

Zur Eisengewinnung wurde meist selbstgebergtes Eisenerz verwendet. Dies war heller und dunkler Eisenspat, Roteisenerz, Manganeisenerz, Eisenglanz und Brauneisenerz. Buntkupfererz musste ausgesondert werden, um die Qualität nicht zu mindern. Pyrit oder Schwefeleisen waren im heimischen Erzvorkommen kaum vorhanden. Daher war das Brachbacher Eisen wenig schwefelhaltig und durch seinen Mangangehalt ein begehrtes Handelsgut. Abnehmer waren Firmen in Siegerland und Ruhrgebiet. Das Ende der Brachbacher Eisenhütte im Jahr 1886 ist auf veraltete Anlagen zurückzuführen, die mit den modernen Hochofenunternehmen nicht mithalten konnten. Verfall und Abbruch der Hüttenanlage zogen sich lange hin - Erst 1903 verschwanden die letzten Schuppen. Ein Mauerrest in der Nähe des Eckhauses Austraße / Büdenholzer Straße zeigt die Stelle, an der einst der Schmelzofen stand. Mit dem Abbruch dieser Hütte ist die letzte saynische Blashütte verschwunden.

Ab 1883 wurde in der Nähe des Bahnhofes eine neue Hütte gebaut und in Betrieb genommen, die unter dem Namen „Brachbacher Hochofengewerkschaft“ arbeitete. Dies allerdings nur 30 Jahre lang bis zum Jahr 1912.